La régulation du partenariat public-privé en irrigation: Cas du projet El Guerdane dans la région du Souss-Massa

N. MAATALA1, M. TAOUFIQ CHATI2, M. BENABDELLAH1, P. LEBAILLY3

1 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc

2 Expert en PPP en irrigation, Rabat, Maroc

3 Faculté de Gembloux Agro Bio-Tech, Ulg, Gembloux, Belgique

Résumé

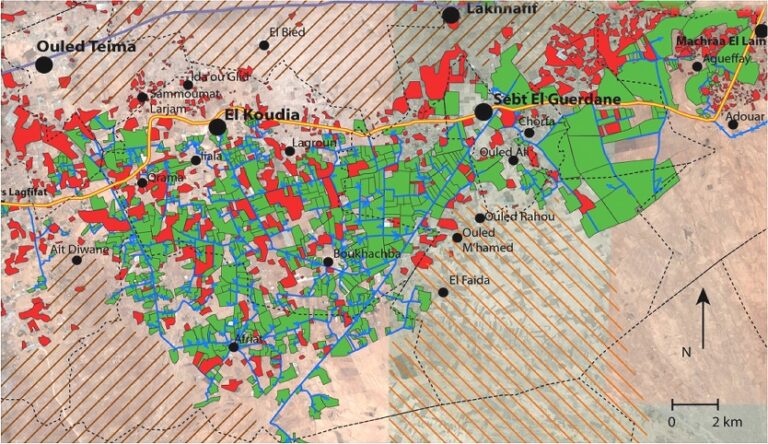

Le recours au partenariat public-privé dans le domaine de l’irrigation par le Maroc a été initié en 2005 dans le cadre du projet El Guerdane dont l’objectif est de sauvegarder un périmètre agrumicole de 10 000 ha. L’objectif de cet article est de décrire le rôle du département de l’Agriculture en tant qu’autorité délégante et l’organisation du service chargé du suivi et de la régulation des projets de partenariat public-privé, les différents risques liés à ce projet de partenariat et ses différents indicateurs de performance. Aussi, une comparaison entre les périmètres El Guerdane et Issen en matière de régulation a été effectuée. La méthodologie suivie s’est basée sur les entretiens réalisés avec les différentes parties prenantes du projet. Il ressort de cette analyse que le projet s’est doté de moyens efficaces pour assurer le contrôle, le suivi et la régulation du projet en amont et en aval. En effet, il s’est doté en amont au niveau de l’autorité délégante d’un service exclusivement dédié à ce contrôle et en aval d’une commission qui se réunie annuellement ou siègent les représentants des bénéficiaires. En matière des performances de gouvernance, le partenaire privé a pris en charge une partie des risques d’investissement et d’exploitation pour assurer la pérennité de l’outil d’irrigation. Aussi, la qualité du service de l’eau a été améliorée, la disponibilité de la ressource en eau est devenue meilleure et repose sur la demande, le coût du service de l’eau d’irrigation est pris en charge par les usagers, ce qui a permis d’éviter les transferts du budget de l’État (subventions annuelles) pour la maintenance complémentaire ou le besoin de réhabilitation. Cependant, la délégation d’un service de l’eau ne doit pas se limiter à la mise en place d’un dispositif commercial et contractuel de distribution d’eau d’irrigation, mais plutôt instaurer un système de conseil pour prodiguer aux agriculteurs les messages techniques permettant de gérer au mieux l’eau d’irrigation et leur système de production pour faire face aux exigences de ce nouveau mode de gestion.

Mots-clés: Partenariat Public-Privé, irrigation, régulation.

Regulation of public-private partnership in irrigation: Case of El Guerdane project in the Souss-Massa area (Morocco)

Abstract

The use of public-private partnership in the field of irrigation by Morocco was initiated in 2005 within the framework of the El Guerdane project whose objective is to safeguard a citrus area of 10,000 ha. The purpose of this research is to describe the role of the Department of Agriculture as delegating authority and the organization of the service responsible for monitoring and regulation of public-private partnership projects, the various risks associated with this partnership project and its various performance indicators. Also, a comparison between the El Guerdane and Issen perimeters in terms of regulation was carried out. The methodology followed was based on interviews with the various stakeholders of the project. This analysis shows that the project has developed effective means to control, monitor and regulate the project upstream and downstream. Indeed, it has set up at the level of the delegating authority a service exclusively dedicated to this control and downstream of a commission that meets annually or sit representatives of beneficiaries. In terms of governance performance, the private partner has assumed part of the investment and operating risks to ensure the sustainability of the irrigation tool. Also, the quality of the water service has been improved, the availability of water resources has become better and is based on demand, and the cost of the service of irrigation water is borne by the users. Which made it possible to avoid transfers from the state budget (annual subsidies) for additional maintenance or the need for rehabilitation. However, the delegation of a water service should not be limited to the setting up of a commercial and contractual irrigation water distribution system, but rather establish a system of advice to provide farmers with the necessary services. Technical messages to better manage irrigation water and their production system to meet the requirements of this new management method.

Keywords: Public-Private Partnership, irrigation, regulation.

INTRODUCTION

Le premier projet du partenariat public-privé en irrigation réalisé par le Maroc est le projet de sauvegarde de la zone agrumicole d’El Guerdane dans le Souss (10 000 ha) qui était l’aboutissement d’une étude visant l’examen approfondi de la faisabilité d’une multitude d’options envisagées par le Ministère de l’Agriculture pour l’amélioration du secteur irrigué au Maroc. Les trois options examinées ont été les suivantes: (i) l’autonomie du service de l’eau au sein des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), (ii) le transfert de la gestion aux agriculteurs et (iii) la gestion déléguée dans un cadre privé. L’examen avait conclu à l’opportunité de l’option de la gestion déléguée dans un cadre de partenariat public-privé.

En absence de tout texte de loi réglementant les contrats de partenariat public-privé entre l’État et le privé, et en se référant à la loi 54-05 et des pratiques internationales, une convention de gestion déléguée a été signée en 2005 entre le Ministère de l’Agriculture et un opérateur privé (Société Amensouss) pour cofinancer, réaliser et gérer les infrastructures d’irrigation. Effectivement, la construction a été achevée en juillet 2009 et la gestion par le délégataire a démarré en octobre 2009.

Vu le succès de cette expérience inédite, le Plan Maroc Vert (PMV), initié en 2008 en tant que stratégie nationale visant le développement d’une agriculture performante grâce à son ouverture aux investissements privés, a adopté le partenariat public-privé en irrigation comme réforme institutionnelle importante.

Le partenariat public-privé en irrigation a consisté à intéresser les opérateurs privés à investir et gérer les infrastructures hydro-agricoles dans les périmètres irrigués dans le cadre de contrats de gestion déléguée/concession. Le service de l’eau d’irrigation dans ces périmètres étant un service public pouvant être délégué en vertu de la loi.

L’objectif de ce mode de collaboration est d’améliorer les conditions techniques, économiques et financières de la gestion du service de l’eau d’irrigation dans ces périmètres, en l’occurrence:

- Une meilleure efficacité hydrique et énergétique.

- Une optimisation de l’utilisation des ressources en eau et des coûts d’exploitation et de maintenance.

- Une durabilité des aménagements réalisés.

- Une amélioration du service de l’eau.

- Une réduction des transferts budgétaires de l’État pour la gestion des périmètres d’irrigation.

Dans ce contexte, l’État marocain a pris des mesures d’accompagnement des projets de partenariat public-privé en irrigation dans le cadre de la restructuration du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts dans le cadre du PMV. Il a ainsi institué une division dédiée exclusivement à la promotion et la régulation des projets d’irrigation réalisés sous cette forme institutionnelle. La mission du suivi et de régulation a été confiée à l’un de ses services. Il intervient dans le cadre de sa mission de suivi et de régulation depuis le démarrage de l’étude de faisabilité du projet au terme de laquelle le choix du mode de partenariat à adopter et la conception des infrastructures sont effectués. Il entame les négociations pour la conclusion du contrat ; sa mission continue pour le contrôle et la régulation du projet au cours de la réalisation des infrastructures et l’exploitation du projet par l’opérateur privé.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Dans cet article, nous allons pouvoir cadrer les concepts à la fois généraux et spécifiques de la régulation étant donné que le terme prend plusieurs sens selon les domaines. Nous devons définir le terme «régulation» dans le sens de la réglementation incluant la supervision active dans le domaine du partenariat public- privé en irrigation dans le périmètre d’El Guerdane, qui a pris au cours de l’exécution du contrat et l’exploitation du projet une forme définissant une régulation ex-ante et ex-post spécifique à ce projet et qui a constitué un modèle de référence pour les autres projets de partenariat public-privé réalisés au Maroc dans le domaine de l’irrigation.

Les résultats d’enquêtes auprès des services du Ministère et de l’opérateur vont nous permettre de décrire le rôle du Ministère en tant qu’autorité délégante et l’organisation du service chargé du suivi et de la régulation des projets de partenariat public-privé. Au fur et à mesure de cette description certains concepts seront définis et détaillés concernant les rôles joués par le partenaire privé et les usagers.